9月3日,社交電商愛庫存發布聲明,要求唯品會停止“二選一”的行為。據聲明內容顯示,平台收到部分商家反饋,稱唯品會明令要求商家不得與愛庫存繼續合作,並強令商家下架在愛庫存上的所有商品與活動。對於該事件,唯品會向北京商報記者表示“不屬實”。一方隔空喊話,一方急忙否認,同為服裝大戶的愛庫存和唯品會為何彼此磕碰?

愛庫存喊話

北京商報記者從部分商家了解到,在今年7月份左右,一些商家收到了唯品會相關工作人員的電話,要求他們下架愛庫存平台的產品。“實際上從去年開始,部分做女裝的同行就已經遭遇了唯品會‘二選一’的要求。”一位銷售中小品牌鞋類產品的商家李先生(化名)告訴記者,由於兩家平台的體量都很大,因此兩個渠道都鋪了很多貨,如果隻選擇一個平台,公司的運營和庫存壓力將陡增。

資料顯示,愛庫存為上海眾旦信息科技有限公司旗下產品,上線於2017年,是一款為代購提供SaaS店鋪軟件工具、私域流量經營管理工具以及商品與服務的App,以銷售品牌庫存為主。

據李先生介紹,今年在愛庫存的銷量比較不錯,當前一個月能達到100萬-200萬元的銷售額,而且針對愛庫存的消費需求,企業還准備了新產品,新開發的鞋子庫存有20萬-30萬雙,“這次我們准備了秋季鞋,馬上開始研發冬季鞋。一般而言在研發前我們會跟平台的運營人員溝通,根據買家的喜好去設計產品”。

然而,到今年7月,他接到了唯品會工作人員的電話,其條件是如果要在愛庫存進行銷售,唯品會上的產品隻能下架。“之后我們肯定會嘗試再與唯品會溝通,如果溝通無法達成一致,那我們隻能衡量看選擇哪個平台對公司的發展更好。”李先生說道。

愛庫存相關負責人向北京商報記者表示,從今年上半年開始,平台就陸續收到商家的反饋,而到七八月份,唯品會更是比較全面地針對商家採取了“二選一”的措施。如果商家達不到對方的要求,就要求強制下架、終止合作等。

“我們之前也通過第三方向對方提出了一些交涉,但並沒有得到對方的回應,而且‘二選一’的措施並沒有停止。”上述負責人說道。

爭奪貨源

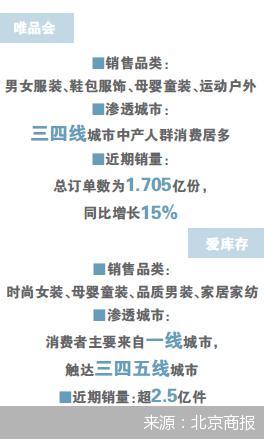

以店主模式走私域渠道賣貨的愛庫存,為何會與大牌折扣為特色的唯品會出現齟齬?從品類來看,兩者的布局較為重疊。據公開資料顯示,愛庫存平台已累計銷售商品超2.5億件,時尚女裝、母嬰童裝、品質男裝和家居家紡商品共超過了總銷量的半數。而唯品會成立於2008年,主要以服飾折扣起家,目前主營業務涵蓋了服飾鞋包、美妝、生活等在線銷售品牌折扣商品。

唯品會2020年二季度財報顯示,該季度期間唯品會總訂單數為1.705億,相比去年同期的1.478億單增長15%。對此,唯品會在發布財報的同時也表示,折扣零售本身具有抗周期性,隨著二季度國內疫情好轉、社交恢復,服飾零售市場回暖,特賣模式從而更受消費者青睞。

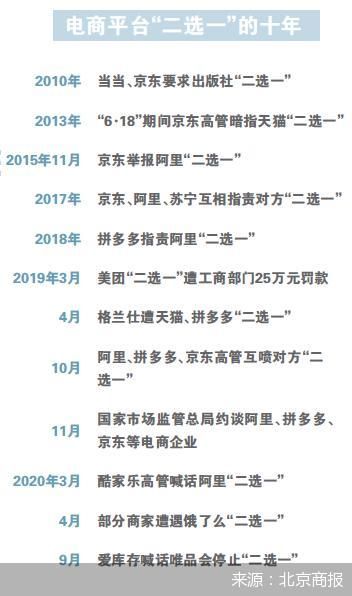

“事實上平台間產生‘二選一’的矛盾核心,是因為電商希望能從貨源處獲得競爭力,因此把壓力轉移給商家,其實這對雙方都沒好處。愛庫存和唯品會盡管模式不同,但賣的都是服飾尾貨,所以兩者難免會出現沖撞。而遭遇‘二選一’的商家,無論大小品牌,在強勢的平台面前都較難擁有選擇權,因此‘二選一’也是被明令禁止的。”電商分析師李成東說道。

根據國家統計局數據,1-7月份全國紡織服裝類零售總額5959億元,同比下降17.5%,低於同期社會消費品零售額7.6%的增速。服裝去庫存化成為今年上半年服飾品牌的發力點,這或許也是唯品會和愛庫存爭奪資源的原因之一。

同時,東方財富Choice金融終端數據顯示,A股42家紡織服裝類上市公司中,16家公司經營活動產生的現金流量淨額同比下降,17家公司的應收賬款同比增加,30家公司淨利潤同比下降,佔比高達71%。有分析指出,由於疫情的影響,年初的冬季和春季服飾庫存積壓,從而影響品牌的銷售業績,所以在下半年,加快去庫存將成為企業的主要發力點,這樣才能加快資金回流。

涉嫌違法

為何電商之間屢屢彼此嗆聲“二選一”。站在平台角度,一位電商企業從業人員向北京商報記者表述了理由。“對於商家而言,肯定是銷售渠道越多越好,但平台也會考慮品牌方對各個渠道布局的權重,從而來衡量平台例如流量資源等的傾斜,”他表示,“特別是兩家平台互為競爭對手,對商家渠道投放的態度更為看重,因此品牌很難在兩個平台享受到同樣的優待,這對平台而言也不公平。要不然商家就需要在產品布局上進行差異化。”

但實際上,這種行為已被2019年1月1日正式實施的《電子商務法》定性為違法行為。其明確規定,“電子商務平台經營者不得利用服務協議、交易規則以及技術等手段,對平台內經營者在平台內的交易、交易價格以及與其他經營者的交易實行不合理限制或者附加不合理條件”。

對於電商“二選一”的問題,一位不願具名的律師透露,雖然電商平台對品牌商家施壓,並附加各種進駐條件違反了《電子商務法》,但這種違法行為較難取証,從而難以追問責任。

電商行業專家魯振旺指出,電商企業與其在商家資源上進行爭奪,不如加強平台在消費服務和商業模式探索方面的能力,“因為電商之間的競爭不再是產品層面的競爭,更為重要的是商業模式的競爭”。