網絡視頻直播平台期望的“全民皆可直播、人人可成網紅”目標,似乎正在漸行漸遠。

9月9日,國家新聞出版廣電總局下發《關於加強網絡視聽節目直播服務管理有關問題的通知》(以下簡稱《通知》),規定直播平台必須“持証上崗”,未經批准不得使用“TV”等廣播電視專有名稱,直播活動開始前需向省級以上廣電部門備案。

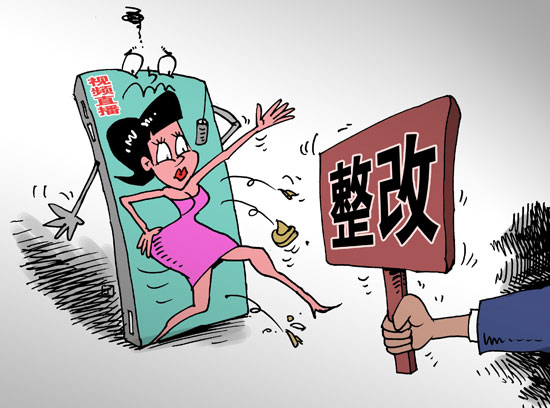

對於經歷著急速生長與內容低俗指責的直播行業而言,《通知》所代表的“最嚴監管令”被描述為“一記重拳”,在劃定政策紅線之后,將迫使直播平台,尤其是扎堆兒於秀場直播領域的直播平台,迎來一輪洗牌。

目前,持有《信息網絡傳播視聽節目許可証》(以下簡稱《視聽許可証》)的視頻企業並不多,而直播平台則有200多家。在業界看來,直播行業內部的聚合將會加速,行業的洗牌效應將主要圍繞視聽許可証和優質內容展開。

新規有利於行業發展

《通知》規定,未經批准,任何機構和個人不得在互聯網上使用“電視台”“廣播電台”“電台”“TV”等廣播電視專有名稱來開展業務。在開展直播活動前,相關信息需報屬地省級以上新聞出版廣電行政部門備案。

此外,《通知》還要求直播平台必須“持証上崗”,未持有《視聽許可証》的機構和個人既不能開展個人秀場直播,也不能辦新聞、綜藝、體育、訪談、評論等各類視聽節目,不得開辦視聽節目直播頻道。

《通知》的整治力度之大令業內頗感意外,但也並非完全沒有預兆。

其實早在今年4月,斗魚TV、虎牙直播、YY等19家網絡直播平台因涉嫌提供含宣揚淫穢、暴力、教唆犯罪等內容,被文化部列入查處名單。此后,文化部發布了《關於加強網絡表演管理工作的通知》,主播責任制、黑名單機制都加入其中。7月,文化部公布了首批網絡表演黑名單,依法查處了23家網絡文化經營單位,共26個網絡表演平台。

然而,上述舉措並沒有讓直播亂象得到顯著遏制,大多數直播平台隻要拿到文化部頒發的《網絡文化經營許可証》即可,而此次《通知》將許可要求升級為對條件和資質更為苛刻的《視聽許可証》。

對於直播平台而言,“最嚴監管令”出台后,《視聽許可証》成了必須獲得的許可牌照。一直播CEO韓坤對中國青年報·中青在線記者表示,《視聽許可証》的要求能給混亂的直播行業帶來洗牌效應,給新興的直播平台設置門檻,給大型的直播平台設定約束。他認為,這對行業的發展而言是有利的。

中國網絡視頻研究中心主任鐘大年認為,《視聽許可証》的規定會令直播行業面臨大洗牌,行業格局也會產生明顯的聚合變化,最后剩下的直播平台一定有自己的特色優勢。“有一批規模比較小的,沒有証的就會不行了”。

直播內容如何監管

在《通知》所提及的監管要求中,最引人注意的是關於《視聽許可証》和直播活動之前內容需要備案的要求。

廣電總局網站的數據顯示,截至2016年5月31日,總局共頒發了588張《視聽許可証》,持証機構包括了新聞出版、企事業單位、網站等。實際上,獲取此証的難度相當高。根據廣電總局的《〈信息網絡傳播視聽節目許可証〉審批事項服務指南》,新申請《視聽許可証》的單位應“為國有獨資或國有控股單位”,並且注冊資本應在1000萬元以上。

而在目前主流的視頻直播平台中,隻有一小部分有廣電出台的《視聽許可証》,佔據秀場、綜藝直播半壁江山的斗魚TV、花椒直播、熊貓TV等都沒有《視聽許可証》。此外,試水直播平台加電商合作模式的淘寶、聚美優品等也被擋在了《視聽許可証》之外。

而對於規模較大的直播平台而言,要想合規順利開展賽事、演唱會等直播業務,就需要獲得《視聽許可証》。與已經持有《視聽許可証》的企業合作,或者直接並購就成了一個新的選項。

對此,易直播前副總裁宋建民認為,“持証上崗”如果只是簡單的注冊制,那應該是受歡迎的﹔但如果直播平台為了獲取牌照而忽視對內容的投入,就可能變成了《視聽許可証》的牌照買賣,與促進直播平台的發展本末倒置了。

對於內容備案要求,韓坤認為,這對一些正規的大型直播平台來說並不是難事兒。大型直播平台都是靠內容的競爭力吸引用戶的,會對自己平台生產的內容有計劃,不會觸碰紅線。

但也有觀察者對此規定持有懷疑態度。DCCI互聯網研究院院長劉興亮表示,直播備案的可行性並不高:“很多事件有偶然性、突發性,那怎麼報備?要不要直播?”劉興亮認為,在全民直播的時代,要把握每一個用戶端口是很難的,具體如何審查也要看廣電總局之后更加詳細的監管細則。

宋建民則表示,監管部門與其要求直播內容備案,不如明確規定直播內容的紅線和尺度,以及相應的懲罰措施。

現象級風口不會消失

近來,越來越多的人認為,直播將是下一個現象級的風口。女排奪冠回國、G20各國領導人飛機落地等直播內容都受到了網民的熱捧,體育、新聞、娛樂等行業也紛紛進入直播領域。面對廣電總局的“重拳”監管,許多人擔心直播的發展趨勢是否會受影響。

在劉興亮看來,《通知》的出台會讓行業內部進行微調,行業的准入門檻、直播的規范性、用戶的活躍度等都會受到影響,但對直播產業的發展是有利的。“損失部分行業活躍度,方向上不會有太大的改變”。

鐘大年也認為,隻要是真正的風口,發展趨勢不會受到個人意志的影響。在他看來,種種政策規范隻會加速直播產業的聚合,更快找到有效的營利模式。

目前,大多數直播平台的核心收入主要來自廣告付費投放、觀眾打賞中的平台分成,以及其他平台轉播版權收費等。鐘大年認為,打賞並不是正規的營利模式,沒有價格和價值之間的比價關系,並不是一種有效、穩定的營利模式,而且也沒有可持續性。

他預測,以“最嚴監管令”為代表的監管措施會慢慢引導觀眾和資本向直播的某個方向聚合,直播行業也會不斷重組升級,營利模式會漸漸清晰,這對整個產業來講是一個好的發展方向。